建設汚泥の処分の課題:土質改良(改質)のさらなる効率化が求められる

建設現場・解体現場から発生する土砂のなかでも、扱いに手間がかかるのが「建設汚泥」です。粒子が細かく、また多くの水分を含んだ「泥」の状態にあるため、そのままでは運搬が困難で、埋め戻しなどの再生利用もできません。

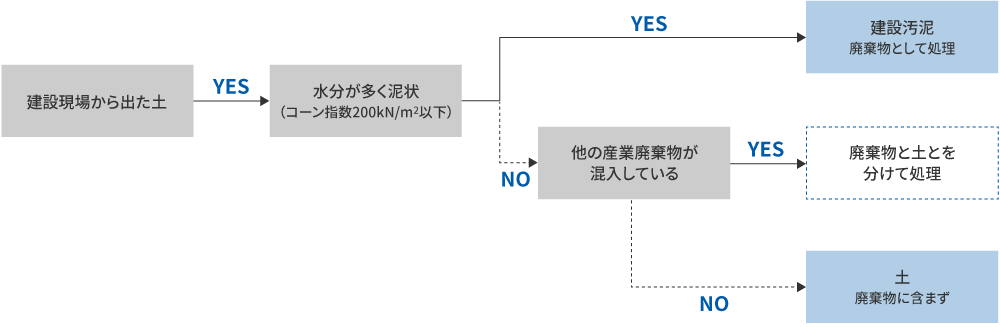

国土交通省による建設発生土・建設汚泥の定義

| 建設発生土 | 第1種建設発生土 | 礫及び砂状 | ・建設汚泥以外の土砂 ・地山掘削により生じる掘削物 ・浚渫土 |

|---|---|---|---|

| 第2種建設発生土 | コーン指数800kN/m2以上 | ||

| 第3種建設発生土 | コーン指数400KN/m2以上 | ||

| 第4種建設発生土 | コーン指数200KN/m2以上 | ||

| 建設汚泥 | 泥土 | コーン指数200KN/m2未満 | 標準仕様ダンプトラックに山積みできず、 その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもの。 おおむね200kN/㎡以下。 |

建設汚泥の判別チャート

https://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/hasseido/iinkai01/siryo03.pdf

多くの現場では「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」を踏まえ、改良(改質)処理を施して再利用しています。しかし工事の規模に比例して大量に発生するという建設発生土の性質上、その処理にかかる手間やコストも膨大なもの。少しでも効率的な土質改良方法の模索が、現場での大きな課題です。

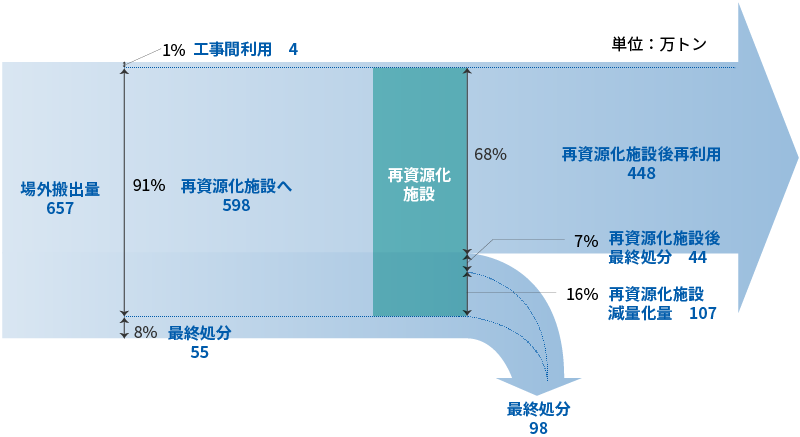

建設汚泥のリサイクルフロー(2012年の例)

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/recycle_rule/H26kensetsuodeijirei.pdf

これに加えて、建設発生土の大きな用途の一つである盛土については、「盛土規制法」が2023年に設けられ、土質改良作業の高品質化やより厳密なデータ取得・管理に向けたプロセスの見直しも必要となっています。

参考

建設汚泥リサイクルの普及に向けて:改良(改質)処理を機械化、乾燥によるアプローチも

土質改良における現場での負荷低減、さらには法規制対応の厳密化を見据えたとき、有効なアプローチの一つが混錬をはじめとするプロセスの自動化・機械化です。また小規模な現場であれば、ドライヤなどを使った汚泥やスラッジの乾燥、脱水も選択肢です。

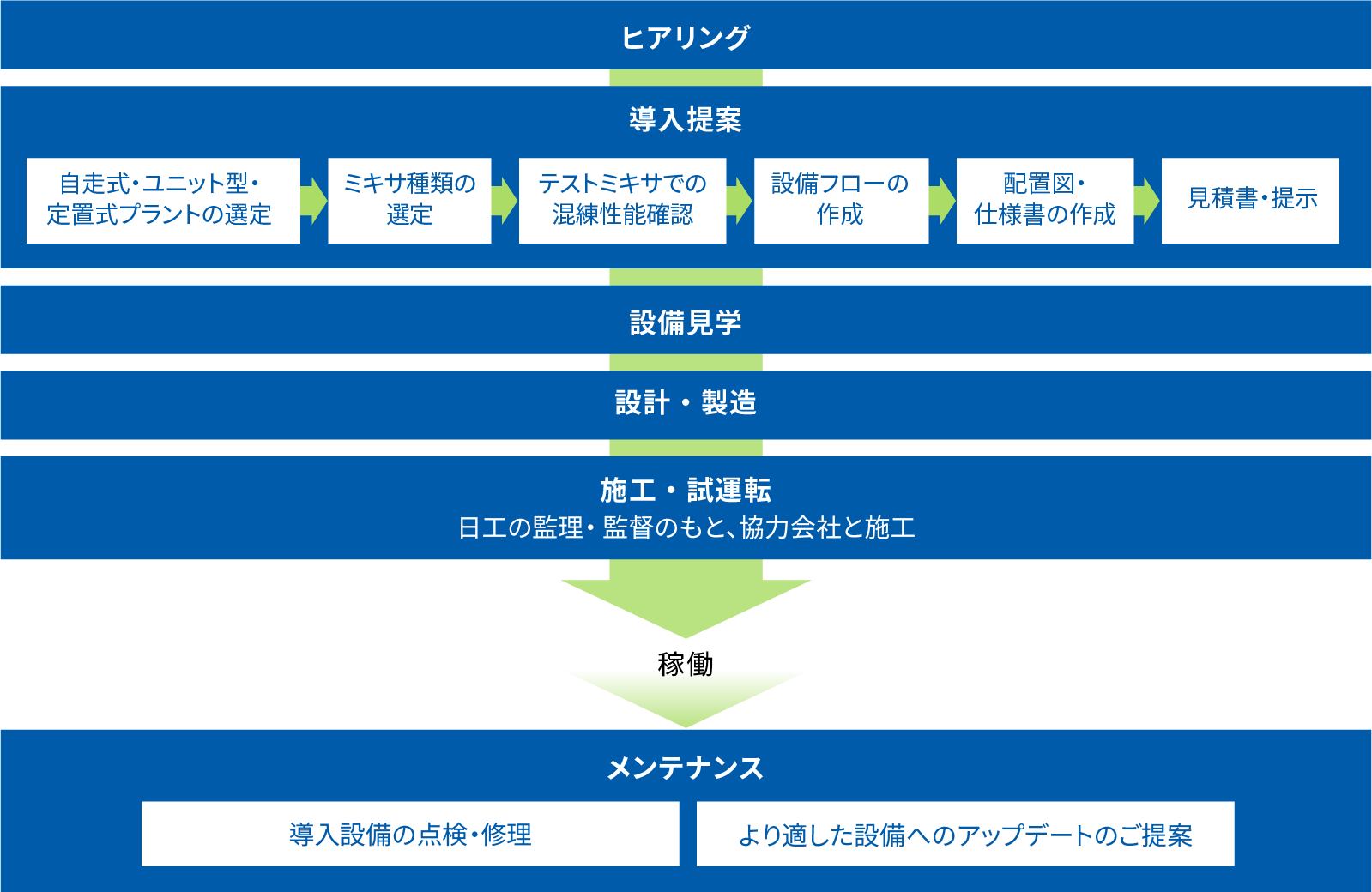

日工では建設汚泥の状態と、お客様が想定する用途にあわせ、リサイクルのさらなる効率化や、難度の高いリサイクルの実現につながるソリューションを提案しています。

日工の対応範囲

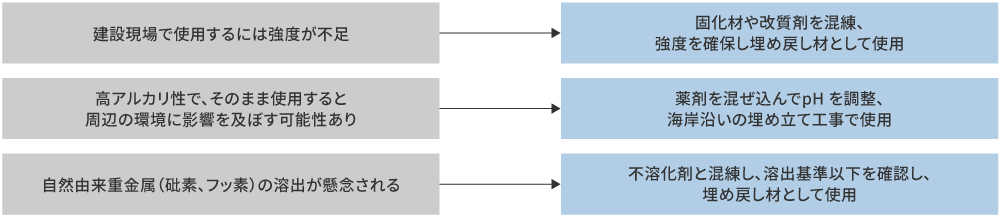

用途を見据えた土質改良の例

参考(外部ページにリンクします)

日工の提案事例(1)

粘性の高い汚泥に対応した土質改良ミキサの活用

(二軸強制せん断ミキサの活用提案)

ポイント

- せん断力の高いミキサで、内部まで固化材を練り込み

- 高含水のしゅんせつ土砂の改質にも活用可能

- 脱水ケーキの改良処理にも応用可能

日工では、粘性が高い建設発生土・建設汚泥にも十分に固化材を練りこめる、高いせん断力を有した土質改良ミキサをご提案しています。また、本製品の応用提案も積極的に行っています。

例えば採石場では、砂利の洗浄後に生じる脱水ケーキの改良処理(乾燥後の飛散防止、路盤材へのリサイクル)のため、セメントを混ぜ込む工程でも活用いただいています。

このほか、建設汚泥と性状の似ているしゅんせつ土砂の安定化処理でも活用提案を行っています。

参考(外部ページにリンクします)

自動計量式ミキシングユニット Neo

(バッチ型ミキサユニット)

自走式土質改良機 Mobix

(自走式連続型ミキサユニット)

日工の提案事例(2)

建設副産物の「乾燥」による用途開発

(マルチドライヤなどの活用提案)

ポイント

- 投入・乾燥・排出・制御をユニット化

- 重油・灯油・ガス等の幅広い燃料にも対応

- 燃焼自動制御により低燃費を実現

大量に生じる建設副産物としては、汚泥のほかにもコンクリートスラッジ※などがあり、こうしたものも乾燥することで利用用途を広げられる可能性があります。日工では、目的に応じた乾燥加熱が可能なマルチドライヤを提供するとともに、プラント技術も活かして、お客様の要望や予算に応じた提案を行っています。

※生コンクリート輸送後のミキサ車を洗浄した時などに生じる、コンクリートを含んだ汚泥

マルチドライヤの用途例

建設副産物以外にも活用可能

- ゼオライト造粒物

園芸資材の製造工場では、ゼオライト造粒物の乾燥・固化用途に採用 - かき殻

かき殻などを加熱乾燥させて農業用土壌改良剤に - カーハーネス粉砕品

非鉄金属のふるい分け工程の前処理に採用

工場汚泥(脱水ケーキ)の再資源化

工業製品の製造過程において発生する工場汚泥には、さまざまな物質が含まれ、建設汚泥以上に慎重な処理が求められます。しかし、その一方で、発生源によってはリチウムやニッケルなどのレアメタルを効率良く回収でき、再資源化の可能性に注目が集まっています。

日工では、この工場汚泥リサイクルの前処理に欠かせない乾燥装置を提供しています。

工場汚泥再資源化の提案事例

高効率の乾燥機でバッテリー工場汚泥を再資源化

(ロータリードライヤのご提案)

貴金属加工会社様(バッテリー工場)向けのソリューションとして、脱水ケーキの乾燥処理を高効率で行う設備を提案しています。本設備では脱水ケーキの含水率を50%から5%にまで減少させ、処理能力は1トン/Hとなっています。

この乾燥により、脱水ケーキに含まれていたコバルトやニッケルなどの回収・リサイクルが容易となります。

日工では、建設汚泥のリサイクル拡大と工場汚泥の再資源化促進に寄与する

各種製品・サービスを提供しています。

-

自走式土質改良機 MobixEco

高粘性から砂質土まで、さまざまな原料の土質改良に活用できる自走式土質改良機です。

ここが

ポイント電源不要、移送しやすい自走式

-

自動計量式ミキシングユニット Neo

コンパクトなバッチ式ミキシングユニットです。

ここが

ポイント計量器付きミキサ搭載。材料を投入するだけで、固化材投入・混練・排出が自動運転可能

ミキサ羽根の変更で多用途の混練に対応 -

マルチドライヤ

目的に応じた乾燥加熱が可能なロータリードライヤ。

ここが

ポイント投入・乾燥加熱・排出・集塵・制御を1ユニット化

11tトラックで輸送可能 -

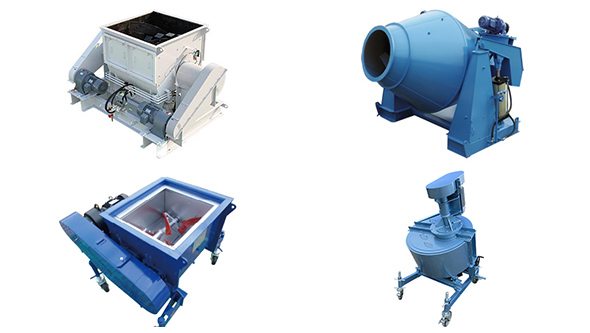

各種混練設備・ミキサ

土質改良を始め、粉体混合、固化などに使用できる各種の混練設備・ミキサをラインナップしています。

ここが

ポイントテスト機を所有しております。テスト希望がございましたらお声掛け下さい

各種材料の加熱・混練に関するその他のご相談も、

お気軽にお問い合わせください。